- Administratif

- Toute la matière

- > Acte

- > Bien

- > Collectivité territoriale

- > Compétence

- > Contrat et marché

- > Droit économique

- > Droit fondamental et liberté publique

- > Environnement

- > Finance et fiscalité

- > Fonction publique

- > Institution administrative

- > Police

- > Pouvoir public

- > Procédure contentieuse

- > Responsabilité

- > Service public

- > Urbanisme

- Affaires

- Civil

- Toute la matière

- > Arbitrage - Médiation - Conciliation

- > Bien - Propriété

- > Contrat et obligations

- > Droit international et communautaire

- > Famille - Personne

- > Filiation

- > Loi et traité

- > Mariage - Divorce - Couple

- > Procédure civile

- > Profession juridique et judiciaire

- > Responsabilité

- > Société et association

- > Succession - Libéralité

- > Sûretés

- > Voie d'exécution

- Européen

- Toute la matière

- > Bien - Propriété

- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger

- > Contrat et obligations - Responsabilité

- > Convention - Traité - Acte

- > Droit économique

- > Droit public

- > Environnement - Agriculture

- > Famille - Personne

- > Pénal

- > Principes - Généralités

- > Procédure

- > Propriété intellectuelle

- Immobilier

- IP/IT et Communication

- Pénal

- Toute la matière

- > Atteinte à l'autorité de l'état

- > Atteinte à la personne

- > Atteinte aux biens

- > Droit pénal des affaires

- > Droit pénal général

- > Droit pénal international

- > Droit social

- > Enquête

- > Environnement et urbanisme

- > Etranger

- > Instruction

- > Jugement

- > Mineur

- > Peine et exécution des peines

- > Presse et communication

- > Propriété intellectuelle

- > Santé publique

- Social

- Toute la matière

- > Accident, maladie et maternité

- > Contrat de travail

- > Contrôle et contentieux

- > Droit de la sécurité sociale

- > Droit international et communautaire

- > Etrangers

- > Grève

- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail

- > IRP et syndicat professionnel

- > Négociation collective

- > Protection sociale

- > Rémunération

- > Rupture du contrat de travail

- > Santé publique

- > Temps de travail

- Avocat

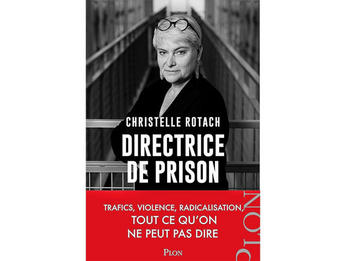

Plus de vingt ans derrière les barreaux, à la tête des Baumettes, de la Santé ou encore de Nanterre, Christelle Rotach livre sur deux cents pages un parcours de vie exceptionnel, celui d’une directrice de prison.

le 7 février 2020

La rédaction : Directrice de prison raconte votre parcours personnel et professionnel, de manière très libre. L’écriture de l’ouvrage a-t-elle soulevé des réticences au sein de l’administration pénitentiaire ou au sein du ministère de la justice ?

Christelle Rotach : Je suis quelqu’un d’assez libre. Je me suis lancée dans l’écriture de ce livre tout début 2019, j’ai informé ma direction qui m’a laissé le champ libre. Je leur ai adressé un exemplaire de l’ouvrage. Bref, tout le monde a été parfaitement au courant et je n’ai pas eu de réclamations, de récriminations, de demandes de relecture.

La rédaction : Et pourtant ! Vous y allez franco sur les histoires de corruption au sein des prisons, sur l’inertie de l’administration centrale sur son inertie, sur le comportement de certains directeurs régionaux…

Christelle Rotach : C’est un témoignage, ma vérité à moi, mon parcours à moi, la façon dont moi, une jeune femme qui déboule dans ce milieu-là après des études de droit, j’ai découvert la prison. Je n’ai jamais été dans une tour d’ivoire, j’ai toujours eu un contact extrêmement proche avec mes personnels – je dis d’ailleurs « mes » car c’est du travail d’équipe. Je ne peux rien dans un établissement sans les surveillants, je ne peux pas réformer un établissement si je n’ai pas les surveillants avec moi. C’est un lien très fort pour moi.

La rédaction : Pourquoi choisit-on de devenir directrice de prison ?

Christelle Rotach : On ne se dit pas, un matin, en se levant, « tiens, si je devenais directrice de prison » ! J’ai suivi des études de droit, puis un diplôme de criminologie qui m’a amené à rencontrer des professionnels du droit, des magistrats, des médecins légistes, des policiers ou encore des directeurs de prison. L’un de nos enseignants, un juge de l’application des peines (JAP), avait beaucoup d’admiration pour le personnel pénitentiaire et il nous a permis de visiter les établissements pénitentiaires du coin.

Je continue mon parcours universitaire, je termine un troisième cycle et je m’inscris en thèse. Je me destinais à l’enseignement supérieur, j’avais d’ailleurs déjà commencé à enseigner. Et puis, l’un de mes amis me dit qu’il passait le concours de sous-directeur pénitentiaire et il me propose de passer le concours avec lui pour le faire réviser. Je dis « banco ». J’ai passé l’étape des écrits, lui non. C’était en 1995, au moment de la grève qui avait paralysé la France, la gendarmerie est venue taper à ma porte pour m’informer que j’étais admise et que j’étais attendue à l’ENAP (École nationale d’administration pénitentiaire, ndlr). J’ai tout bazardé et je suis partie.

La rédaction : Ce n’est pas évident, comme décision.

Christelle Rotach : Non, je n’avais pas forcément mesuré ce qui m’attendait.

La rédaction : Justement, qu’est-ce qui vous attendait ? Par quelles prisons êtes-vous passée et quels établissements avez-vous dirigés ?

Christelle Rotach : J’ai débuté aux prisons de Lyon, le vieil établissement, pendant trois ans. Je suis restée six ans aux Baumettes, à Marseille. Au cours de ce premier séjour, j’ai eu la responsabilité d’un bâtiment, puis du centre pénitentiaire pour femmes et ensuite j’ai créé le poste de directeur de la maison d’arrêt des hommes, le gros paquebot, poste que j’ai tenu presque deux ans.

J’ai ensuite rejoint la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, basée à Paris, sur un poste de ressources humaines puis sur un poste de surveillante générale. J’ai été nommée adjointe à Fleury-Merogis dans une grosse équipe de quatorze personnels de direction, autour du chef d’établissement. J’ai eu par la suite le commandement direct à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine. Retour aux Baumettes comme cheffe d’établissement, juste après le passage de contrôle du CGLPL (contrôleur général des lieux de privation de liberté), et pour préparer l’ouverture du nouvel établissement. Enfin, je suis revenue à Paris, à la Santé pour préparer sa réouverture également.

La rédaction : Je me suis demandé, en vous lisant, quelle pouvait être la marge de manœuvre d’un directeur de prison. Que peut-il objectivement faire ?

Christelle Rotach : Je pense que nous pouvons faire des choses, dans la limite de la loi et de la politique pénale. Mon idée du commandement d’un établissement, c’est de poser le cadre quotidien de travail. Le cadre est fondamental car il organise le consensus de vie entre les détenus et le personnel. Et là, le directeur a une marge de manœuvre qui peut aller jusqu’à l’audace ! La prise en charge des personnes radicalisées dépendait, par exemple, de la décision du directeur de l’établissement pénitentiaire avant l’écriture d’une doctrine nationale.

Une fois ce cadre posé, qui est rappelé à tous, il est possible d’être un peu plus fantaisiste, par le biais notamment d’actions culturelles. Cela ne va pas de soi, beaucoup de personnes de la société civile étant souvent surprises qu’on entreprenne ce genre de choses en prison. Et pourtant, tout contribue à la préparation à la sortie. On a besoin de travailler sur toutes les habiletés sociales des détenus. Tous ne parviendront pas à accéder à un emploi après la détention et ce n’est donc pas forcément cet axe-là qu’il faut travailler avec eux.

La culture et le sport sont essentiels. L’administration pénitentiaire fait entrer la culture depuis quelques années déjà dans les établissements et je trouve que c’est très bien.

La rédaction : À Marseille, notamment, vous remplissez trois soirs de suite des gradins pour un spectacle de danse, If, qui mêle danseurs professionnels et détenues. Racontez-nous.

Christelle Rotach : Oui ! Lors de mon premier séjour aux Baumettes, en 1999, un célèbre chorégraphe, Philippe Talard, a cette idée, cette lubie : créer un ballet au sein de la prison. Évidemment, le chef d’établissement a d’abord été étonné puis finalement a dit oui pour le centre pénitentiaire pour femmes que je dirigeais alors. La structure a alors vécu quatre mois au rythme de cette création. Même les personnes qui n’y contribuaient pas suivaient l’évolution du spectacle avec un enthousiasme très porteur. Un chorégraphe, des danseurs, des musiciens entraient tous les jours dans la prison pour les répétitions avec les détenues. Ça a été une aventure humaine extraordinaire. Nous avons fait venir plus de 1 000 personnes ! Il fallait voir ça, les gens faisaient la queue devant les Baumettes pour aller au spectacle. C’était fabuleux.

La rédaction : « En prison, il fait beaucoup plus froid que dehors mais parfois bien plus chaud ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous écrivez cela ?

Christelle Rotach : C’est une image. La prison est un lieu mortifère, cela se ressent dans l’ambiance générale, notamment quand la situation est dégradée, quand on a des préoccupations de surpopulation ou d’incidents. On a ce sentiment de froid qui est presque en nous quand on est à l’intérieur. C’est très chaud aussi, et pas que l’été, quand il y a des incidents majeurs et qu’il faut courir partout.

La rédaction : Vous le racontez, ça, que ça ne s’arrête jamais. Des incidents, toujours. Des drames, souvent.

Christelle Rotach : Je n’ai travaillé que dans des maisons d’arrêt, c’est un rythme très particulier.

La rédaction : Vous vous faites casser le nez une fois et, à vous lire, on a l’impression qu’il y a des feux dans les cellules continuellement.

Christelle Rotach : Oui, un détenu qui avait de lourds problèmes psychiatriques a porté un coup, c’est tombé sur moi. Pour les feux, effectivement, il y a eu une période, notamment à Lyon, où j’ai eu l’impression de passer mon brevet de pompier, sans moyens pour nous protéger. Les incidents ont souvent des effets réplique. À Lyon, il y avait une sorte de loi des séries, c’était sa marque de fabrique. Je me souviens d’un feu en quartier disciplinaire qu’on atteignait par une espèce d’impasse. Il fallait évacuer tout le monde à chaque fois. Un pompier nous avait conseillé de déployer des ventilateurs pour aider à l’évacuation des fumées… voilà où nous en étions… Les feux en cellule ne dévorent pas tout mais un matelas qui brûle dégage beaucoup de fumée, c’est suffoquant. Les flammes, je les ai connues aussi avec un détenu qui s’est immolé.

La rédaction : Vous écrivez : « La peine de prison répare-t-elle jamais le mal commis ? Je ne le crois pas. Elle posera les termes de la punition, elle assurera à la société ce temps de l’oubli nécessaire pour continuer à vivre mais guère plus ». Quel est votre avis sur la politique carcérale de la France ?

Christelle Rotach : Je pense que nous cherchons depuis quelques années à répondre à l’acte délictueux différemment. Je ne vais pas dire que la politique pénale est laxiste ou sévère, l’intérêt n’est pas là.

Mais pendant longtemps – c’est le fruit de notre histoire judéo-chrétienne – la peine devait servir à l’amendement de l’auteur et devait réparer ou apporter une réponse à l’acte qui avait commis, pour les victimes. Résultat : tout le monde va en prison pour n’importe quel fait, pour des durées très variables. C’est l’une des difficultés dans les établissements d’avoir des délinquants d’habitude, des criminels et des délinquants d’occasion.

Je crois que cela fait quelques années que l’on réfléchit : la peine de prison n’est peut-être pas la seule réponse et au-delà du nombre de places – il faut avoir une politique immobilière dans l’administration pénitentiaire car nous ne pouvons plus avoir des bâtiments aussi vétustes –, nous devons réfléchir à ce que nous voulons, à ce que la société veut dire aux auteurs.

Je crois que les réponses que nous essayons d’apporter maintenant – il y a eu un long chemin, la semi-liberté, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique, la future détention à domicile sous surveillance électronique, l’interdiction des peines inférieures à six mois – tout cela contribue à réfléchir à la peine. C’est un travail pédagogique à destination de la société, il faudra aussi l’entreprendre avec les forces de sécurité intérieure.

La rédaction : Il semble y avoir deux obstacles à cela. Le premier : qui va prendre en charge la politique de communication de cette politique ? Christiane Taubira avait tenté d’expliquer que la prison n’était pas utile pour toutes les peines et on l’a vite accusée de vouloir relâcher tous les criminels. L’opinion publique n’a pas l’air de vouloir comprendre cela et, politiquement, ça ne rapporte aucune voix. Second obstacle : le manque de moyens humains et financiers pour suivre ces personnes hors les murs des prisons.

Christelle Rotach : La privation de liberté, c’est contre nature. La prison dans la tête – c’est un peu ça, la surveillance électronique –, c’est tout aussi insupportable, vous me direz. Mais tout cela mérite beaucoup de pédagogie, beaucoup d’explications qui sont portées à destination des professionnels et pas suffisamment à destination de la population.

Par ailleurs, des réformes sont lancées et les moyens n’arrivent qu’après et de manière perlée. En termes de timing, c’est compliqué lorsque l’on connaît la durée de fonction d’un ministre : attendre que les moyens arrivent, ça veut dire qu’on est déjà passé à une autre mandature avec d’autres objectifs politiques.

La rédaction : Un sujet imbriqué dans celui-là, c’est celui de la réinsertion, notamment au sein de la prison. En fait-on assez ?

Christelle Rotach : Tout le monde a le droit de travailler. Du travail, il n’y en a pas assez. Mais !

Tous les détenus ne veulent pas travailler, ça, il faut le dire, et ce n’est plus obligatoire. Ensuite, les entreprises qui font appel aux établissements pénitentiaires viennent pour des raisons financières évidentes – et la flexibilité, nous sommes les seuls à pouvoir dégager tout de suite de la main d’œuvre – mais elles ont en contrepartie des contraintes fortes (horaires, accès, etc.). Il n’est pas évident d’amener du travail dans Paris intra-muros ou à Joux-la-Ville, par exemple.

Ce qui est compliqué, c’est d’inscrire l’offre de travail dans la durée. Il faudrait – c’est un peu l’objectif de l’agence du TIG (travail d’intérêt général, ndlr) qui va essayer de stabiliser cela – spécialiser davantage les ateliers que nous mettons à disposition des entreprises, développer les investissements à l’intérieur pour adapter vraiment les locaux à une activité. Est-ce créer une zone blanche pour faire du travail de haute précision et, à ce moment, on ne ferait que ça ? Est-ce mettre en place le nécessaire pour installer, par exemple, une boulangerie industrielle ? Tout en gardant une marge pour faire des « coups » publicitaires.

La rédaction : Vous êtes très défaitiste concernant la prise en charge des radicalisés et des terroristes. Quand vous ouvrez la Santé, vous écrivez que c’est un problème. Et cette population, vous la connaissez depuis votre passage aux Baumettes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Christelle Rotach : Je ne crois pas à déradicalisation. Au désengagement peut-être, pour certaines personnes. Il n’y a pas de réponse absolue, il y a des profils très différents. Certains sont des terroristes ancrés dans cette doctrine violente et ils utilisent cette violence. Il est très difficile d’agir sur ces personnes-là.

Je parle d’un certain nombre de personnes qui m’ont fait froid dans le dos, qui ne renvoient rien à l’autre. Pour eux, il n’y a pas d’altérité, c’est vraiment glaçant d’avoir à faire à ces gens-là. Et puis, il y a des personnes vulnérables et « le ventre mou » de cette population, là il est plus facile d’agir, de les ramener à la société. Mais déradicaliser, franchement, ce terme ne correspond à rien.

L’administration pénitentiaire a en revanche beaucoup travaillé et évolué dans le partenariat pluridisciplinaire, elle s’est adjoint les services de chercheurs, d’aumôniers, de psychologues, d’écrivains, de journalistes pour ouvrir certains de ces détenus sur le monde, provoquer un engagement citoyen. Les programmes sont très élaborés.

Ma crainte à moi, ma forte réticence est vis-à-vis des terroristes qui ont commis des actes graves, des gens qui sont allés sur zones de combats, qui ont fait des choses qu’on n’imagine sans doute même pas, qui ont préparé des actions, des attentats en France ou ailleurs… Ceux-là me laissent très incrédule. À chaque attentat, j’avoue, j’en ai eu marre, marre de ce public-là. Trop de noirceur.

La rédaction : Vous parlez des surveillants avec beaucoup de respect. Mais vous n’hésitez pas à raconter très précisément la corruption qui règne dans certaines des prisons dans lesquelles vous êtes passée. Lutter contre la corruption des surveillants quand on vient d’arriver dans un établissement, comme à Marseille, cela doit être pour le moins délicat, non ?

Christelle Rotach : La situation est exceptionnelle même si on découvre des faits de corruption dans tous les établissements. Il s’agit d’hommes avec les hommes. D’un côté, des délinquants, des spécialistes de la manipulation. De l’autre, un personnel quelquefois fragilisé, peu considéré – ça ne fait pas rêver de devenir surveillant, la société n’a pas beaucoup d’empathie pour eux – avec des revenus financiers sans commune mesure avec le public pris en charge. Il y a la tentation de tous les jours.

À Marseille, les faits de corruption étaient dans une proportion que je n’avais jamais connue ou même imaginée. Ça allait de « j’apporte un paquet de gâteau » ou « je dépanne avec des produits de première nécessité » à « j’accepte de l’argent pour livrer des téléphones ou des produits stupéfiants ». On avait vraiment tout le panel possible. Évidemment, au début, ce sont des déclarations, des rumeurs, des dénonciations. Il faut établir les faits, sans ameuter la prison pour ne pas risquer de jeter l’opprobre sur une personne. Il faut travailler en partenariat avec le procureur, la police et les services spécialisés.

La rédaction : Vous avez été menacée ?

Christelle Rotach : Non. J’ai un discours très clair : dès que nous avons des nouveaux arrivants, j’ai un discours fleuri et je dis qu’il y a plusieurs catégories de personnel dont je ne supporte pas effectivement la cohabitation, notamment les personnes corrompues et j’invite les autres à dénoncer à chaque fois qu’ils sont témoins de quelque chose. Il n’y a pas d’omerta dans ce cas.

La rédaction : Un rapport de l’Observatoire international des prisons (OIP), paru en juin 2019, a également fait état des violences subies par les détenus de la part des surveillants. Qu’en avez-vous pensé ? On parle souvent de la formation lacunaire des surveillants. Êtes-vous d’accord ?

Christelle Rotach : Il y a des gens très bien et il y a des cons et des salauds comme dans n’importe quel métier.

Concernant le recrutement des surveillants, ce n’est pas un métier dont on rêve, même si les campagnes de communication sont plus attrayantes. Les gens y viennent souvent par hasard et ne restent pas car le premier stage est d’une violence inouïe.

La rédaction : Vous parlez de stagiaires comme des « agneaux qu’on mène à l’abattoir ».

Christelle Rotach : Je veux que les stagiaires soient accueillis, je ne veux pas qu’ils soient laissés seuls. J’insiste beaucoup là-dessus car il ne faut pas décourager les gens tout de suite. D’un côté, vous avez les candidats au niveau élevé, qui ne resteront pas surveillants. De l’autre, des personnes peu ou pas diplômées qui échouent là, par hasard. Parmi ces derniers, certains sont opérationnels et pragmatiques. Ils feront leur place. Les autres seront inadaptés.

La rédaction : Avec les détenus, vous racontez des moments déchirants, pathétiques, terribles. Vous évoquez les quarante-deux morts qui habitent votre esprit. Il ne faut pas d’affect avec les détenus, pas de marchandage, « ne jamais montrer aucune faiblesse ». C’est possible ?

Christelle Rotach : Non, mais il faut s’en défendre. J’ai des détenus dans la tête, oui, qui m’ont touchée davantage que d’autres. J’en donne des exemples dans mon livre mais il faut essayer de se garder au plus de l’affect parce que ces blessures restent pour nous aussi.

Et puis, si on ne fonctionnait que par l’affect, il y aurait des pans entiers de la population pénale dont on se détournerait, je fais référence notamment aux infracteurs sexuels.

La rédaction : Comment gère-t-on les troubles psychiatriques en prison ?

Christelle Rotach : Je vais être très claire : nous n’avons pas le temps de le faire et le surveillant encore moins. Lui n’a pas le temps de se poser la question de « X est schizophrène donc il ne faut pas que je réagisse de telle ou telle manière s’il s’énerve ». Il réagit de la même façon avec tout le monde et ça peut dégénérer s’il apporte une réponse « normale » à quelqu’un qui ne peut pas recevoir cette réponse. C’est extrêmement compliqué, ces personnes ont commis des délits ou des crimes mais nous ne sommes pas armés pour y faire face.

La rédaction : Faut-il créer des unités spécialisées plus nombreuses, plus adaptées ?

Christelle Rotach : Il y a déjà des réponses, entre les SMPR (service médico-psychologique régional, ndlr), les UMD (unités pour malades difficiles, ndlr) pour les gens les plus dangereux, avec des maladies psychiatriques très ancrées, et les UHSA (unité hospitalière spécialement aménagée, ndlr) qui sont aussi des réponses importantes.

Est-ce que c’est suffisant ? Peut-être que non.

La rédaction : Existe-t-il une différence entre les femmes et les hommes détenus ?

Christelle Rotach : Il y a une différence, oui. Chez les femmes, du fait de leur petit nombre, on gère – c’est une vision un peu simpliste mais elle résume la situation, il me semble – les individualités. On connaît toutes les femmes détenues et elles nous connaissent. Ce sont des petits secteurs de détention.

Chez les hommes, en tout cas en maison d’arrêt, on gère des flux, on gère des stocks et on gère, de fait, moins des individualités.

La rédaction : Vous êtes une femme, directrice de prison dans un milieu masculin. Le chemin parcouru a été… ?

Christelle Rotach : Vaste question, que j’aborde dans mon livre. Oui, j’étais une femme dans un milieu particulièrement macho, un univers paternaliste dans lequel le patron de prison, c’est le type détaché de toute contingence personnelle et matérielle. Sauf que ce n’était pas mon cas. J’ai gagné mes galons, notamment avec ma liberté de ton, et je me suis fait une réputation.

La rédaction : Il y a tout de même un directeur régional qui vous dit, et vous répète : « je ne voulais pas de vous à ce poste »…

Christelle Rotach : Et c’était il y a peu de temps, en plus ! Je décris une situation surréaliste mais qui existe. En l’occurrence, cet homme m’a répété cela pendant quatre ans et demi, bref, une litanie. Heureusement, d’autres voulaient de moi, ça compense ! Mais j’avoue que cette expérience a été très compliquée.

Le harcèlement existe aussi au plus haut niveau, c’est pour ça que j’ai voulu en parler. Je le fais parce que j’ai une double casquette : je suis également vice-présidente de Femmes de justice, c’est important de porter le discours de parité et de mixité dans les professions.

La rédaction : La prison, c’est terminé ? Quand vous terminez votre mission à la Santé, on sent, en vous lisant qu’il est temps de prendre l’air. « J’espère ne jamais revenir ou alors pas tout de suite », écrivez-vous.

Christelle Rotach : C’est plutôt « pas tout de suite ».

La rédaction : Après une telle expérience – malgré des moments qui ont été aussi forts, émouvants et drôles –, que se dit-on de l’homme ?

Christelle Rotach : J’ai cru que je devenais misanthrope et là, je me suis dit que devais prendre du champ, de la distance. J’étais en train de devenir intolérante. On réfléchit, on va ailleurs et on repart sur ses convictions. J’ai des convictions plutôt positives par rapport à l’être humain. Il faut que je les retrouve.

Propos recueillis par Marine Babonneau

Christelle Rotach

Christelle Rotach, ancienne directrice de prison, a intégré l'Inspection générale de la justice (IGJ).